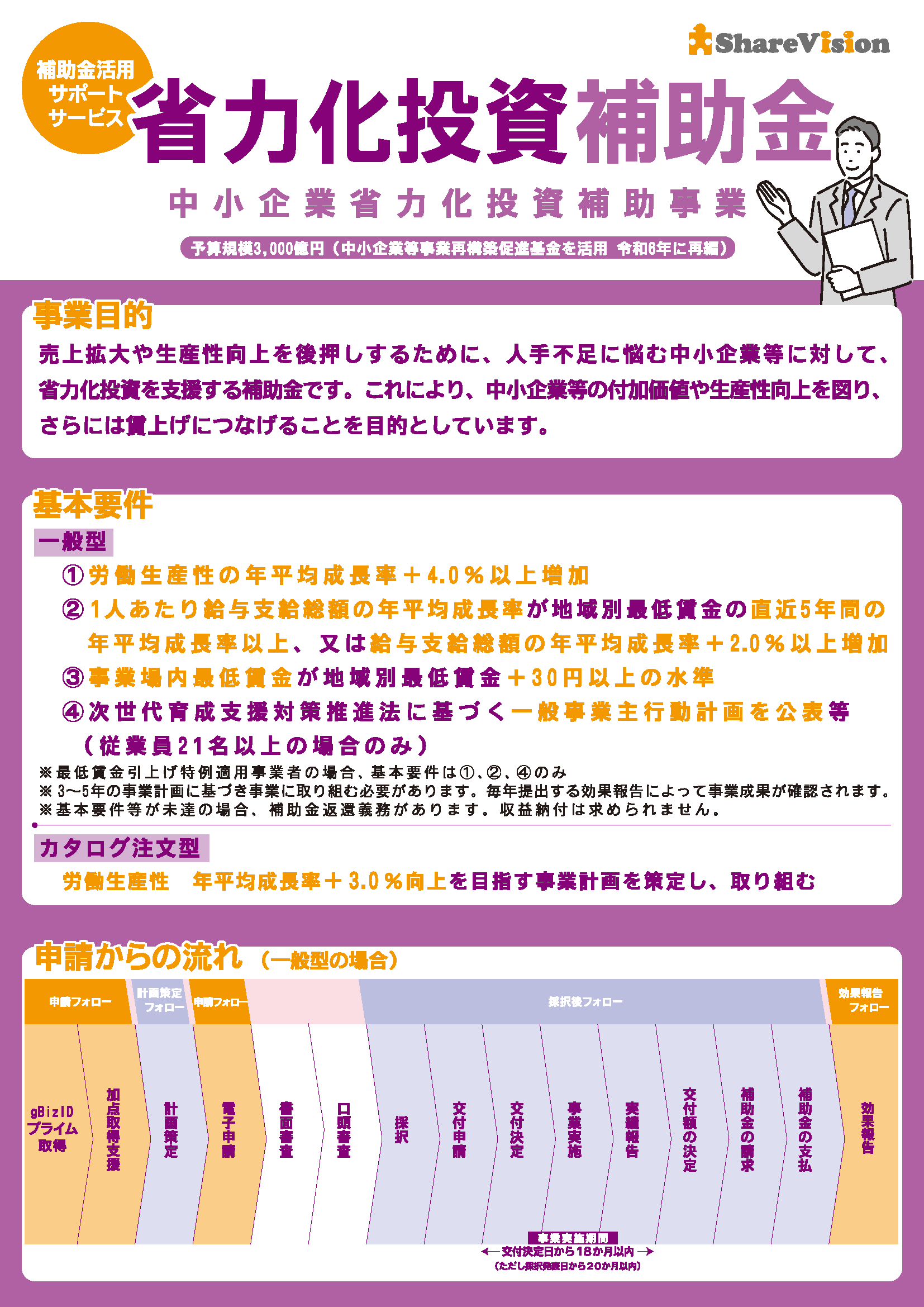

省力化投資補助金は、令和5年度補正予算で新設された制度で、今年6月から公募がスタートしました。

「スピード感のある支援を!」ということで、補助対象となるカテゴリ、製品カタログ等が揃ってからでなく、審査が終わったものから順次、登録されています。2024年10月22日現在の登録製品数は168製品ですが、現在も審査・登録が続けられており、公募終了予定の令和8年9月末の半年前までは、製品登録が継続される予定となっています。

また、第1回公募では締切りが設けられていましたが、第2回公募が始まるとされた8月9日からは、公募回毎の締め切りがなくなり、応募・交付申請が随時受付となりました。応募順に審査が進められ、1~2か月程度の審査の後に、採否が通達されることになります。

このように、省力化投資補助金の制度は、スタート後に様々な変更があり、今後も変更されていく可能性があります。現在、申請できない場合でも、今後の制度変更によっては、活用できるようになる可能性がありますので、動向をチェックしておきましょう。

この記事では、9月末に改訂された公募要領をはじめ、最近更新された情報から変更点を解説していきます。

2024年10月21日、省力化投資補助金公式サイトの「製品カテゴリ」が更新され、製品カテゴリは29になりました。これまでスチームコンベクションオーブンや券売機、自動精算機等、飲食サービス業で活用しやすいカテゴリの登録が多く、製造業で活用できる製品の登録が少なかった印象ですが、今回、5軸制御マシニングセンタも登録されたことで、この補助金を活用できる事業者の方の幅もぐんと拡大したように思います。

製品カテゴリの登録は、工業会が行うもので、一般の事業者や製品を生産・販売する製品メーカー等が行うことはできません。このカテゴリ登録後に、製品を製造するメーカー等が機器の審査を工業会へ依頼し、工業会の証明書を発行してもらいます。その後、事務局にてカタログ登録が行われ、製品がカタログに掲載されます。そのため、具体的な製品がカタログに掲載されるまでには、まだ少し時間がかかりますが、5軸制御マシニングセンタの導入を考えている事業者の方は、動向を注視していきましょう。

省力化投資補助金では、これまで同等の工程で使用していた既存製品と新たに導入する省力化製品の置き換えは補助対象外となっていましたが、これまでの設備にない、新たな機能・性能を有している製品であれば、置き換えであっても、補助対象となりました。

具体的に、どのようなケースで置き換えが可能であるか見ていきましょう。

置き換えが可能となる製品には、製品カタログに「置き換えが可能となる機能・性能」が表示されています。

例えば、デラックススチームコンベクションオーブン(1/1ホテルパン:6段)であれば、

製品詳細ページの「置き換えが可能となる機能・性能」の欄に、「ファン調整機能(スピード・回転)、複数調理機能」とあります。これらのうち、1点以上を新規に有する製品への置き換えのみが対象となるため、置き換え前の現在保有しているスチームコンベクションオーブンは、少なくとも「ファン調整機能(スピード・回転)」か「複数調理機能」のどちらかは備わっていない設備である必要があります。

言い換えれば、置き換えで新たな設備導入をするためには、「置き換えが可能となる機能・性能」がある製品から選ばなくてはなりません。販売事業者が入力する「省力化効果判定シート」でも選択する項目が追加されました。

また、事業計画の中で、どの機能・性能が新規に追加される機能・性能であるか、またそれによりどの工程でどの程度の省力化効果が得られるのかを具体的に記載する必要があります。置き換えによる省力化効果が得られないと判断された場合は不採択となるため、注意しましょう。

9/30時点で置き換えの対象となっている製品は、「券売機」及び「スチームコンベクションオーブン」のみです。

ちなみに、以下が券売機の置き換え可能な機能と性能です。

厨房との連携機能(モニター連携機能・キッチンプリンタ等)

省力化投資補助金では、補助事業終了後に、製品の稼働状況や導入後の労働生産性等を効果報告として提出する義務があります。

これは、国民の税金を原資とした補助金が、適切に使われているかを確認したり、政策の有用性について検証したりするためのものです。提出を怠ると補助金の返還を求められるため、交付決定を受けて設備を導入した事業者は必ず行わなくてはなりません。

改訂前は、補助事業者は補助事業の終了後5年間効果報告を行う必要があるとされていましたが、効果報告を行う期間は、事業計画期間と同じ3年間と改められました。

また改訂前は、この効果報告は補助事業終了後、毎年度4月から6月までに行うこととされていましたが、改定後では、毎年度事務局が定める期限までに効果報告を行うこととされています。省力化投資補助金を活用するためには、補助事業完了後も3年間、3回の効果報告をする必要があることを覚えておきましょう。

改訂前の公募要領では、<補助対象外となる経費>として、「リース・レンタル契約の省力化製品。」という記載がありましたが、今回の改訂により、借用に要する経費も補助対象となりました。ただし、リース・レンタル契約の場合は、導入に要する費用を対象費用とすることはできません。

年額で借料が定められている製品は、1年(12か月)分の借料が補助対象となります。補助事業期間は原則12か月とされていますが、賃貸借交付決定後に契約、12か月の利用を行い、支払いを終えてから実績報告書を提出⇒補助金の受取りとなります。

賃借料を補助経費として省力化投資補助事業の交付が受けられるのは、一回のみです。一度、賃貸借料を補助対象として交付を受けたら、同じ製品を再度申請することはできないので、注意しましょう。

補助上限に達するまでは複数回の応募・交付申請が可能に

従業員数 | 補助率 | 補助上限額(大幅な賃上げを行う場合※) |

5人以下 | 1/2以下 | 200万円(300万円) |

6~20人以下 | 500万円(750万円) |

21人以上 | 1,000万円(1,500万円) |

省力化投資補助金は、一度採択・交付決定を受けた後は再度の応募・交付申請ができないとされていました。9月の公募要領改訂では、記載されていませんが、今後、各申請における補助額の合計が補助上限額に達するまでは、複数回の応募・交付申請が可能となると発表されました。HPのトップでも「重要なお知らせ」として発表されており、下記チラシにも記載されています。

省力化投資補助金の交付申請では、従業員数等を申請する項目が複数あります。現状、従業員がいない事業者は申請することができませんが、今後、申請できるようになることが『申請における留意事項』に明記されています。

従業員がいない事業者については事業実態の詳細を確認する追加の審査が必要になるとのことで、従業員がいる場合に比べて審査に時間がかかるかもしれません。申請の準備が整い次第、HPで発表されるようです。

取得する省力化製品に対する補助額は導入経費を含めて補助額が500万円以上となる場合は必須となりました。実績報告時に保険への加入を証明する書類を提出する必要がありますので、導入経費込みで500万円を超える製品を導入する予定の事業者の方は注意しておきましょう。令和5年度補正予算の目玉としてスタートした中小企業省力化投資補助金ですが、スピード重視でスタートしているため、次々と出てくる課題に対して、柔軟に制度を変更しているようです。製造業での活用が見込まれる工作機械がカテゴリ登録されたことで、中小企業者の活用拡大に向けた下地がようやく整ってきたと言っても良いかもしれません。現時点では、活用できる業種にまだまだ偏りがありますが、ここから徐々に活用範囲も広がっていくと思われます。省力化に向けた設備導入を検討している事業者の方は、今後も定期的な情報収集を心がけましょう。主な変更点等については、今後このブログでもお知らせしていきます。