この記事のポイント

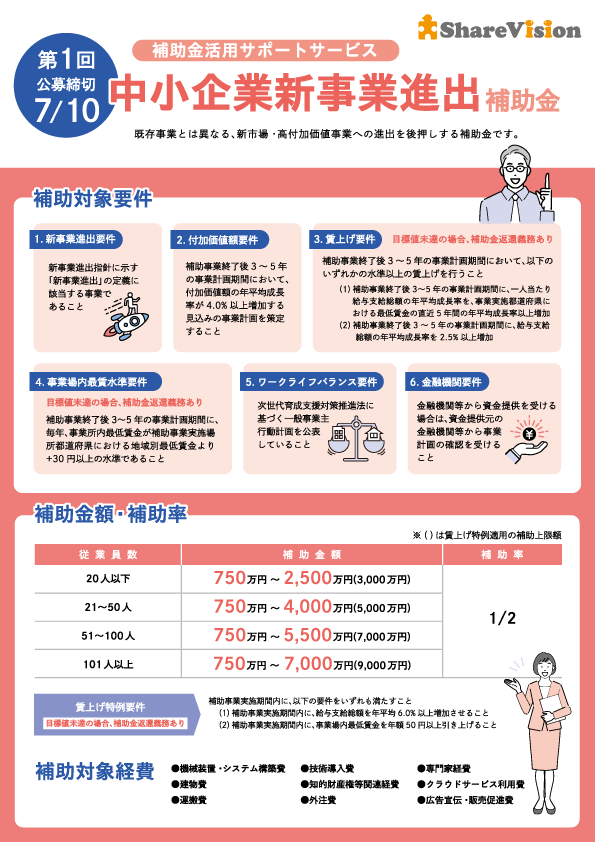

新事業進出補助金、要件を満たさないと補助金返還義務が発生!

返還義務がある基本要件は、賃上げ要件と事業場内最賃水準要件の2つ

賃上げ特例要件は、クリアできなければ上乗せ分を全額返還

返還義務が免除になる条件もあり

はじめに

事業再構築補助金では、補助金を受け取って行った事業により一定の収益が出た場合は、収益納付が必要でした。新事業進出補助金では、収益納付は無くなりましたが、要件未達での補助金返還は引き続き求められます。この記事では、そんな補助金返還に関して、どのようなパターンで返還となってしまうのか等、詳しく解説していきます。

賃上げ要件に関する補助金返還

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと。

① 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させること。

② 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること。

次に、申請者が上記内容を満たす目標値の表明を、応募申請時までに全ての従業員、または従業員の代表に表明しなくてはなりません。表明していなかった場合、補助金「全額」が返還となりますので、表明は忘れずに行いましょう。

賃上げ要件は、3~5年の事業計画期間終了時点において、①②の目標値の「どちらも達成できなかった場合」に返還義務が生じます。つまり、片方でも達成できていれば返還義務は生じないというわけです。下図を用いて考え方を説明します。

では、返還額はどのように決まるかというと「達成度合いの高い方の未達率を補助金額に乗じた額」が返還対象となります。つまり、例えば補助金額が3,000万円だった場合、上記の例では達成度の高い給与支給総額目標値の未達成率15%を補助金額3,000万円に乗じた額450万円が返還対象となるということです。

また、年平均成長率が0%、もしくはマイナスの場合、未達成率は100%を超してしまうため、補助金額全額が返還対象となります。

ただし「①付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が増加しておらず、企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合」「②天災など事業者の責めに負わない理由がある場合」は、返還義務を免除されます。

要件の達成状況の確認のためには、事業化状況報告時に、決算書・賃金台帳等の提出が求められます。

一人当たり給与支給総額及び給与支給総額の算出は、中途採用や退職等で全月分の給与等の支給を受けていない従業員については、算出の対象から除きます。また、時短勤務を行っている従業員は算出対象から除く、パートタイム従業員は正社員の就業時間に換算して人数を算出する等、事業化状況報告では詳細な報告が求められることになります。

事業場内最賃水準要件に関する補助金返還

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること。

返還額は、「補助金交付額÷事業計画年数」です。つまり、例えば補助金額2,000万円の場合、1年あたりの補助金額は400万円です。2年目の事業化状況報告で未達が確認されると、その時点で、その年の分の400万円の返還が求められます。続く3年目でも未達となった場合は、さらに400万円の返還が求められます。

ただし「①付加価値額が増加しておらず、企業全体として当該事業年度の営業利益が赤字の場合」「②天災など事業者の責めに負わない理由がある場合」は返還義務が免除されます。

上の例の場合だと、2年目が理由①に該当していれば、その年の補助金返還は免除されます。その場合、返還は3年目のみの400万円で済むということです。

賃上げ特例要件に関する補助金返還

補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと。

①補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること。

②補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること。

賃上げ特例要件の場合、返還の考え方は、初回の事業化報告時に未達が報告された場合「補助金額に上乗せした部分を全額返還」という様になっています。賃上げ特例要件を満たした場合、下図の通り補助金額が上乗せされます。賃上げ特例要件の返還額はこの上乗せ額分となります。

加えて、申請者が補助金額を上げるために任意で取り組む要件ですので、返還免除の条件は一切用意されていません。

従業員数 | 上乗せされる補助金額 |

|---|---|

従業員数20人以下 | 500万円 |

従業員数21~50人 | 1,000万円 |

従業員数51~100人 | 1,500万円 |

従業員数101人以上 | 2,000万円 |

すべての返還要件に引っかかってしまった場合

【製造業 従業員数30人 賃上げ特例適用】

・補助金交付額:5,000万円

・基本要件③:給与支給総額目標値20%未達

1人当たり給与支給総額目標値30%未達

・基本要件④:事業場内最賃水準要件2,3年目未達

・賃上げ特例要件:初回事業化状況報告時にて未達報告

次に、毎年の事業化状況報告で、基本要件④の未達分を返還しなくてはなりません。こちらは未達が確認された時点で、その年の分の返還が求められます。この例だと上乗せ分を除いた補助金額を計画年数で割った800万円が1年分の返還額になります。2年分が未達になると、合計で1,600万円を返還しなくてはなりません。

最後に、補助事業計画期間最終年度で、基本要件③について要件未達だった場合、賃上げ特例の上乗せ分を除く、補助金交付額4,000万円から未達率を差し引いて計算します。つまり、上記の例の場合、基本要件③のうち達成度合いの高い給与支給総額目標値の未達率20%となるので、800万を返還しなければなりません。

結果としては上乗せ分を除いた補助金交付額の60%にあたる2,400万円、賃上げ特例要件未達分含めると合計で3,400万円が返還対象となります。

このように、未達が重なるとかなりの額の返還義務が課されますので、無理のない事業計画と、着実な事業遂行を心がけましょう。

その他の返還義務について

返還対象となる行為 | 返還額 |

虚偽申請による不正受給等の不正行為 | 全額+加算金(+罰則) |

事業化状況報告時の虚偽報告 | 全額(+以降の応募申請禁止) |

口頭審査を申請者自身で対応していない | 全額 |

口頭審査内容の口外 | 全額 |

補助事業で取得した財産の処分 | 残存簿価相当額または譲渡額 |

取得設備の目的外利用 | 取得設備の目的外利用 残存簿価相当額 |

取得財産に設定された担保権実行時 | 残存簿価相当額 |

まとめ

補助金を返還することなく、確実に活用していくためには、実現可能な事業計画の策定と、確実に補助事業を行い、適切に報告まで遂行していくことが大切です。シェアビジョンでは、採択に向けた申請支援だけでなく、採択後のフォローまで行っています。採択後の補助事業実施に不安がある事業者の方は、どうぞシェアビジョンまでご相談ください。

新事業進出補助金編集部

シェアビジョン株式会社

認定支援機関(認定経営革新等支援機関※)である、シェアビジョン株式会社において、80%以上の採択率を誇る補助金申請書のベースとなる経営計画書を作成してきたメンバーによる編集部が監修・執筆しています。

当社は、2017年の会社設立以来、ものづくり補助金や事業再構築補助金等の補助金申請サポートをはじめとしたコンサルティングサービスを提供してまいりました。『顧客・従業員のビジョンを共有し、その実現をサポートすることで社会の発展と幸福を追求する』を経営理念とし、中小企業の経営者のビジョンに寄り添い、ビジネスの課題を解決するための手助けをしています。支援してきたクライアントは1,300社以上、業界は製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食業など多岐に渡ります。このブログでは、中小企業の経営者にとって有益な情報を分かりやすくお届けしてまいります。

※認定経営革新等支援機関とは?

中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあると国が認定した経営相談先です。全国各地に3万箇所以上の認定支援機関があり、税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関、経営コンサルティング会社等が選出されています。認定支援機関を活用することで、補助金申請だけでなく、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析までを支援するため、自社の経営課題の「見える化」に役立ちます。