この記事のポイント本記事は、これまでの事業再構築補助金や中小企業庁の発表をもとにシェアビジョン株式会社が予想をまとめたものになります。当社ブログの見解に従った結果、不利益があった場合としても、当社は責任を負いかねます。また、本ページの情報や見解は、予告なしに変更することがあります。

補助上限は最大9,000万円

2025年4月から公募開始見込み

2026年度末までに4回の公募が実施見込み

建物費(新築・改装)も補助対象経費に

はじめに

既存事業の拡大に加えて新たな事業の柱となる新事業への挑戦が重要であるとされ、新市場や高付加価値事業への進出を後押しし、中小企業等が企業規模の拡大や付加価値向上を通じた生産性向上を図り賃上げにつなげる目的の事業として新設されました。

ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済環境の変化に対応するため、2021年3月から始まり、最大補助金額が1.5億円と大規模な補助金が受け取れる可能性があった事業再構築補助金の後継としても注目されています。

2024年12月25日に中小企業庁のHPにて、新市場進出補助金の概要が発表され、補助金額が最大9,000万円と大型補助金になることがわかりました。

スケジュールについては、中小機構の『「中小企業新事業進出促進事業」に係る資料提供依頼・意見募集ページ』に掲載されている「事務局公募要領(案)」によると、公募は2025年4月から開始の見込みで、4回の公募が実施されるようです。

徐々に情報が解禁され、補助金の大枠が見えてきました。公募開始時期や公募回数等のスケジュール、要件や補助金額、補助対象経費については中小企業や小規模事業者の皆様は気になるところでしょう。この記事では、新事業進出補助金の概要やスケジュールについて説明します。

中小企業庁「令和6年度補正予算案(中小企業・小規模事業者等関連予算)」

中小企業庁HP「中小企業新事業進出促進事業の概要」

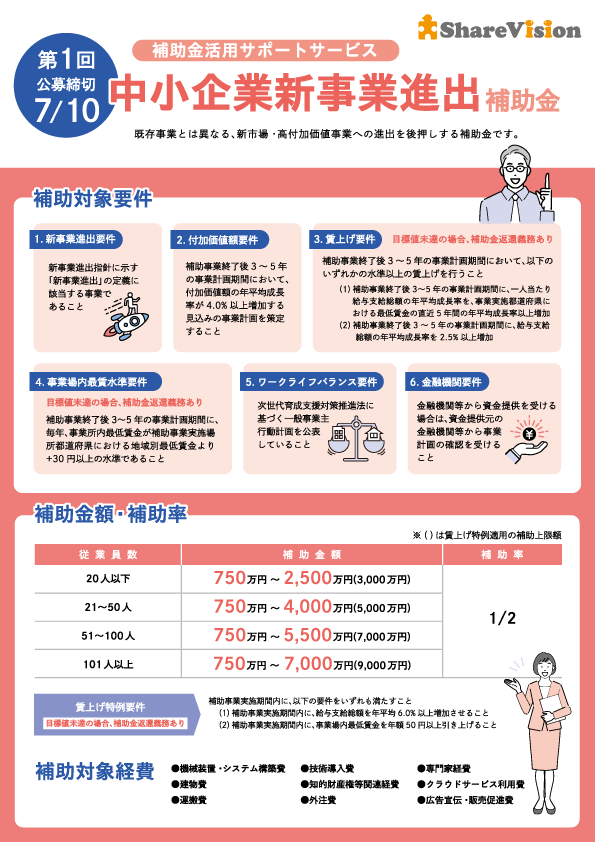

<補助金額と補助率>

従業員数 | 補助金額※ | 補助率 |

20人以下 | 750万円~2,500万円(3,000万円) | 1/2 |

21~50人 | 750万円~4,000万円(5,000万円) | |

51~100人 | 750万円~5,500万円(7,000万円) | |

101人以上 | 750万円~7,000万円(9,000万円) |

中小企業に人気の補助金であるものづくり補助金18次公募の製品・サービス高付加価値化枠(通常類型)だと従業員数20人以下で上限が750万円、最大でも21人以上で1,250万円でした。

事業再構築補助金の最新公募回である12回公募では、成長分野進出補助金(通常類型)だと101人以上の場合最大で7,000万円でした。それと比較すると、補助金額が大きく引き上げられたことがわかります。

また、補助上限金額の拡充に加えて、100万円だった補助下限額も750万円に引き上げられました。

補助金額の計算例

補助対象経費6,000万円×補助率1/2=3,000万円

従業員数20人以下の場合上限が2,500万円のため、補助金額2,500万円

大幅賃上げ特例を適用した事業者は、補助上限が500万円~2,000万円上乗せされます。

大幅賃上げ特例の要件(事業終了時点に達成)

①事業場内最低賃金+50円

②給与支給総額+6%

新事業進出促進事業の基本要件

企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦

付加価値額の年平均成長率+4.0%以上増加

1⼈あたり給与⽀給総額の年平均成⻑率が地域別最低賃金の直近5年間の年平均成⻑率以上、⼜は、給与⽀給総額の年平均成⻑率+2.5%以上増加

事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上水準

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等

付加価値額要件に関しては事業再構築補助金と同様ですが、基本要件に事業場内最低賃金の引き上げと次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表が新たに追加された形となります。

従来あった給与支給総額の増加については明記されていませんが、「その他、賃上げ要件を規定する予定」とあり、賃上げに関する要件が加わるようです。

新市場進出の定義とは?事業再構築指針について

事業再構築指針とは、事業再構築の定義を示すもので、新事業進出補助金の「新事業への挑戦」や「既存事業と異なる事業」について示す指針として類似しそうです。

≪参考≫

事業再構築補助金HP「事業再構築指針」

①製品等(製品・商品等)の新規性要件

過去に製造等した実績がないこと、定量的に性能又は効能が異なること(定量的に計測できる場合に限る)

過去に製造等していた製品等を再製造することは事業再構築によって新たな製品等を製造しているとは言えません。新規性とは、事業再構築に取り組む中小企業にとっての新規性であり、2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業の場合、新規性があるとみなされます。

新事業進出補助金では、いつからが新規性が見込まれるのかなどは定義が変わる可能性もあります。

認められない場合の例

過去に一度製造していた自動車部品と同じ部品を再び製造する場合

既存事業と新規事業の顧客層が異なること

新たな市場とは、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、性別・年齢、所得、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を意味します。

認められない場合の例

自動車部品を製造する事業者が、取引先の要請に応じてより小型化した部品を製造する事業計画を策定した場合、顧客層が変わらず市場の新規性要件を満たさないと考えられる。

これらが新市場進出補助金にも適用されるかは断定できませんが、新しい補助金として多くの部分が見直しされることが想定されるため、詳細は今後の情報を待ちましょう。

新事業進出補助金のスケジュールは?

12月18日に情報が更新され、中小機構の出した「事務局公募要領案(案)」に公募時期や公募回数について説明されていました。事務局公募要領に関する情報は差し当たってのもので今後変更される可能性もありますが、参考にしておくといいでしょう。

公募要領案によると、2025年4月に公募要領を公開し、その後速やかに応募申請を受け付けるとあります。

公募期間が2~3ヵ月間あるとすると、6~7月で申請が締め切られる可能性が高いと言えます。

<新事業進出補助金第1回公募スケジュール予想>

公募開始時期 | 2025年4月下旬? |

公募締切 | 2025年6~7月? |

採択発表 | 2025年9~10月? |

新事業進出補助金は、既存基金の活用で4回程度の公募実施へ

2023年度にて既存基金のうち1,000億円が省力化投資補助金に再編され、1公募あたり約1,000億円分の採択が行われていると考えても、積み増しした残りの基金は十分に残っていると言えます。

2025年に新設される新事業進出補助金は、令和6年度補正予算で新たに予算が計上されたわけではなく、上記の既存基金が再編され1,500億円規模で実施されます。

同資料によると、公募回数は2026年度末までに4回程度実施されるとあります。単年度で1回の公募ではなく、複数公募行われることがわかりました。

採択予定件数としては計6,000件程度とあり、1公募あたり1,500者の交付採択事業者が採択されると想定されています。

そのため、2025年3月頃に公募の締切が予想されるものづくり補助金19次公募とは、公募スケジュールのタイミングがズレることが考えられます。

補助対象経費に建物費も!

しかし、新築の場合は、賃貸もしくは改修ではなく新築する必要性があると根拠を十分に説明することができなければ必要性が認められないため、採択への難易度は高くなります。

まとめ

中小企業庁HPで発表された補助金概要資料では、不明だった補助金額や要件が明らかになりました。事業再構築補助金と同様の規模間で、1者あたり数千万円と大規模な補助金額を受け取れる可能性があります。

また、スケジュールについては、事務局の公募要領(案)により、2025年4月からの公募開始が濃厚となりました。2026年度末までに4回程度の公募見込みであり、複数公募の実施が期待できます。

補助金額が大きく、新製品や新市場への挑戦を検討している事業者にとっては今後人気の補助金になると考えられます。

新設された新事業進出補助金を活用した設備投資を検討されている事業者の方は、ぜひ一度、認定支援機関にご相談ください。

新事業進出補助金編集部

シェアビジョン株式会社

認定支援機関(認定経営革新等支援機関※)である、シェアビジョン株式会社において、80%以上の採択率を誇る補助金申請書のベースとなる経営計画書を作成してきたメンバーによる編集部が監修・執筆しています。

当社は、2017年の会社設立以来、ものづくり補助金や事業再構築補助金等の補助金申請サポートをはじめとしたコンサルティングサービスを提供してまいりました。『顧客・従業員のビジョンを共有し、その実現をサポートすることで社会の発展と幸福を追求する』を経営理念とし、中小企業の経営者のビジョンに寄り添い、ビジネスの課題を解決するための手助けをしています。支援してきたクライアントは1,300社以上、業界は製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食業など多岐に渡ります。このブログでは、中小企業の経営者にとって有益な情報を分かりやすくお届けしてまいります。

※認定経営革新等支援機関とは?

中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあると国が認定した経営相談先です。全国各地に3万箇所以上の認定支援機関があり、税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関、経営コンサルティング会社等が選出されています。認定支援機関を活用することで、補助金申請だけでなく、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析までを支援するため、自社の経営課題の「見える化」に役立ちます。