この記事の重要ポイント

19次公募の採択率は31.8%と、18次公募に引き続き厳しい結果

21次公募の申請枠や補助金額・補助率等の大枠は20次公募と変更なし

従業員数0人の事業者は、21次公募では対象外に

はじめに

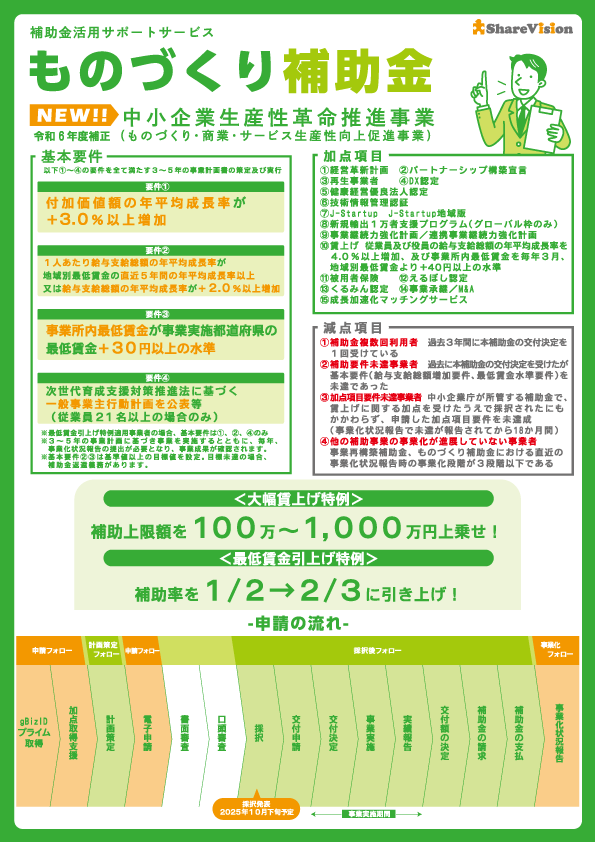

もともとは、2013年に「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」という名前で始まり、以降名称を変えながら補正予算額で毎年継続して実施されています。現在の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」であり、一般的には「ものづくり補助金」と呼ばれています。

令和6年度補正予算において「中小企業生産性革命推進事業」3,400億円の内数で実施され、19次公募(採択結果発表済み)、20次公募(申請締切済み、審査中)の申請が締め切られ、現在21次公募が開始しています。

変化の激しい時代において、企業が持続的な成長を遂げるためには、新たな挑戦が不可欠です。しかし、多額の設備投資や開発費用が必要となるため、踏み切れない企業も少なくありません。ものづくり補助金は、そうした企業の「未来への投資」を後押しし、生産性向上や国際競争力の強化を促進することを目的としています。

本コラムでは、これまでの採択結果、特に19次公募の内容を分析し、第21次公募における変更点を分かりやすく解説します。

データで読み解く!第19次公募の採択結果

ものづくり補助金 第19次公募 採択結果

申請枠 | 申請者数 | 採択者数 | 採択率 |

|---|---|---|---|

製品・サービス高付加価値化枠 | 5,025 | 1,623 | 32.3% |

グローバル枠 | 311 | 75 | 24.1% |

全体合計 | 5,336 | 1,698 | 31.8% |

14次公募(令和6年6月23日採択発表)以降の採択率の推移は以下の通りとなっています。

公募回 | 申請者数 | 採択者数 | 採択率 |

|---|---|---|---|

14次 | 4,865 | 2,470 | 50.8% |

15次 | 5,694 | 2,861 | 50.2% |

16次 | 5,608 | 2,738 | 48.8% |

17次 | 629 | 185 | 29.4% |

18次 | 5,777 | 2,070 | 35.8% |

19次 | 5,336 | 1,698 | 31.8% |

採択率が50%前後で推移していた14~16次公募と比較すると、18次公募以降で採択率が大幅に下がり、採択へのハードルが上がっている傾向が見て取れます。

採択された案件の事業計画書名を見ていくと、単なる機械の導入にとどまらず、DXの推進、AIやIoT技術の活用、GXへの対応といった、時代の潮流を捉えた革新的な取り組みが高く評価されているように思われます。ちなみに、採択一覧の事業計画名を見ると、「DX」は53件、「AI」は128件がヒットしました。

自社の課題を明確に分析し、補助事業を通じていかに生産性を向上させ、新たな付加価値を創出するのか。そのストーリーを具体的かつ客観的なデータで示すことが、採択を勝ち取るための重要な鍵となっています。

ものづくり補助金21次公募概要

公募要領は毎回改訂が加えられますが、今回の公募では、申請枠や補助金額などの大枠に変更はありませんでした。スケジュールや補助金額などの概要は、以下の通りです。

ものづくり補助金21次公募のスケジュール

公募開始 | 2025年7月25日(金) |

|---|---|

電子申請受付 | 2025年10月3日(金) 17:00から |

申請締切 | 2025年10月24日(金) 17:00まで |

採択発表 | 2026年1月下旬頃予定 |

補助事業実施期間 | 交付決定日から10か月以内 |

以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画書を策定及び実行すること

事業者全体の付加価値額の年平均成長率+3.0%以上増加させること

給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加させること

事業場内最低賃金を毎年地域別最低賃金+30円以上の水準とすること

「両立支援のひろば」に一般事業主行動計画を公表すること(従業員21名以上のみ)

製品・サービス高付加価値化枠補助金額・補助率

従業員数 | 補助金額 | 補助率 |

|---|---|---|

5人以下 | 100~750万円(850万) | 中小企業1/2 |

6~20人 | 100~1,000万円(1,250万) | |

21~50人 | 100~1,500万円(2,500万) | |

51人以上 | 100~2,500万円(3,500 万) |

グローバル枠補助金額・補助率

従業員数 | 補助金額 | 補助率 | |

|---|---|---|---|

5人以下 | 100万~3,000万円 | (3,100万円) | 中小企業1/2 |

6~20人 | (3,250万円) | ||

21~50人 | (4,000万円) | ||

≪参考記事≫ものづくり補助金 20次公募 審査ポイント徹底解説!

ここが変わった! 20次→21次公募の主な変更点

これまでものづくり補助金では、応募時に従業員がいなくても申請することが可能でしたが、21次公募要領には「応募申請時に従業員数が0名の場合、対象となる給与が存在しないことから本補助金には申請できません。」という一文が明記されました。

20次公募まではこの一文がなく、応募時点で従業員がいなくても、役員報酬の引き上げで要件を満たすことが可能でしたが、21次公募では申請自体が不可となりました。

変更点②:事業計画書(補足資料PDF)のページ数「緩和」

ものづくり補助金は、20次公募から事業計画書の提出形式が大きく変更になりました。それまでは、表や図を含む事業計画書をPDFで10~15ページで添付する形式でしたが、20次公募からは事業概要な取組内容は電子申請のフォームに直接入力する方式となり、事業計画の補足資料となる図表や写真などは、別途3ページ以内のPDFにまとめて添付するように指示されていました。

補足資料として添付するPDFのページ数が、20次公募の「3ページ以内」から、21次公募では「5ページ以内」へと緩和されました。これにより、申請者は図表や写真などをより豊富に活用し、事業の革新性や優位性を視覚的、かつ具体的に説明するための余地が広がったと言えます。増加したページをいかに効果的に使って、審査員に事業の魅力を分かりやすく伝えるかが重要になります。

変更点③:事業計画の重複に対するペナルティの厳格化

20次公募でも事業計画の重複については、ペナルティが明記されていましたが、21次公募要領ではより厳格化されました。

公募要領には、「過去又は現在において提出された、他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業」を故意又は重過失により申請した場合のペナルティが以下のように記載されています。

1回目の重複申請: 次回、次々回の公募への申請が不可

2回目以降の重複申請: 次回公募以降4回分の公募への申請が不可

今後の申請に向けたポイントと、専門家活用のススメ

第一に、「事業計画の質」を徹底的に高めることです。採択率が30%台で推移する現状では、「とりあえず申請してみる」という姿勢では採択は困難です。自社の現状分析、課題設定、解決策としての設備投資の必要性、そして補助事業がもたらす将来的な成長性まで、一貫性のあるストーリーを、客観的なデータと共に示さなければなりません。

第二に、公募要領の熟知と形式要件の遵守です。特に今回明確化された申請資格や、重複申請の禁止といったルールは、守られていなければ審査の土俵にすら上がることができません。また、基本要件となっている付加価値額や給与支給総額の年平均成長率以上の目標値の設定も重要なポイントになります。

これらの準備には、相応の時間と労力、そして専門的な知識が求められます。事実、公募要領には「申請にあたっての事業計画書作成支援等」という項目があり、不適切なコンサルティング業者への注意喚起と共に、専門家の活用が想定されていることが示唆されています。

そこでお勧めしたいのが、国が認定した公的な支援機関である「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」の活用です。認定支援機関は、中小企業の経営課題解決をサポートする専門家集団であり、補助金申請に関する豊富な知識とノウハウを持っています。

複雑な公募要領の読解から、審査で評価される事業計画書の作成、そして採択後の煩雑な事務手続きまで、一貫したサポートを受けることで、採択の可能性を大きく高めることができます。自社だけで抱え込まず、信頼できるパートナーである認定支援機関に相談することも、有効な戦略の一つと言えるでしょう。

おわりに

ものづくり補助金編集部

シェアビジョン株式会社

認定支援機関(認定経営革新等支援機関※)である、シェアビジョン株式会社において、80%以上の採択率を誇る申請書を作成してきたメンバーによる編集部が監修・執筆しています。

当社は、2017年の会社設立以来、ものづくり補助金や事業再構築補助金等の補助金申請サポートをはじめとしたコンサルティングサービスを提供してまいりました。『顧客・従業員のビジョンを共有し、その実現をサポートすることで社会の発展と幸福を追求する』を経営理念とし、中小企業の経営者のビジョンに寄り添い、ビジネスの課題を解決するための手助けをしています。支援してきたクライアントは1,300社以上、業界は製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食業など多岐に渡ります。このブログでは、中小企業の経営者にとって有益な情報を分かりやすくお届けしてまいります。

※認定経営革新等支援機関とは?

中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあると国が認定した経営相談先です。全国各地に3万箇所以上の認定支援機関があり、税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関、経営コンサルティング会社等が選出されています。認定支援機関を活用することで、補助金申請だけでなく、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析までを支援するため、自社の経営課題の「見える化」に役立ちます。