この記事のポイント

中小企業生産性革命推進事業は、これまでは「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」「事業承継・M&A補助金」4つの総称

2025年は4つの補助金に「成長加速化補助金」が加わり5つに

令和6年度補正予算では、これら5つの補助金が3,400億円の内数で実施

はじめに

「中小企業生産性革命推進事業」には、毎年度補正予算で計上されている「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」「事業承継・M&A補助金」が盛り込まれており、設備投資、IT導入、販路開拓、円滑な事業承継・引継ぎ等を検討している事業者は注目したい施策です。

中小企業生産性革命推進事業とは

中小企業生産性革命推進事業は、こうした断続的に行われる大きな制度変更に直面することに柔軟に対応していただくため、中小企業・小規模事業者の制度変更への対応や生産性向上の取組状況に応じて、設備投資、IT導入、販路開拓、円滑な事業承継・引継ぎ等の支援を一体的かつ機動的に実施し、複数年にわたって中小企業・小規模事業者の生産性向上を継続的に支援する取り組みです。

先進事例・支援策の周知広報や相談対応・ハンズオン支援のほか、補助金事業の実施で中小企業の設備投資を支援しています。

中小企業生産性革命推進事業にかかる補助金は以下の5つです。

中小企業成長加速化支援事業(中小企業成長加速化補助金)(新設)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)

サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)

小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)

事業承継・M&A支援事業(事業承継・M&A補助金)

この補助金は、企業が抱える多様な経営課題を解決し、成長の潜在力を最大限に引き出すことを目的としており、「令和6年度補正予算(中小企業・小規模事業者等関連予算)」にて、「持続的な賃上げを実現するための生産性向上・省力化・成長投資支援」の一つとして創設されます。

中小企業生産性革命推進事業で実施する補助金施策の最初に挙げられていることから、予算配分でも大きな割合を占めることが考えられます。

2024年12月25日に中小機構にて公表された「中小企業成長加速化支援事業 事務局公募要領(案)」によると、原則、令和8年度末までに公募を3回行い、全体で600者程度の事業者等に対して中小企業成長加速化補助金を交付するとしています。

現時点で公表されている中小企業成長加速化補助金の詳細は以下のとおりです。

補助上限額 | 補助率 | 補助要件 |

|---|---|---|

5億円 | 1/2 | ・中小企業者であること |

中小企業庁HP 中小企業成長加速化補助金

宣言の内容は、詳細検討中となっており、「売上高100億円を目指す宣言」の募集要領は令和5年2月に公開予定となっています。

売上100億円を目指すビジョン・潜在力、賃金要件等が掲げられているため、これまでの補助金以上に明確かつ説得力のある事業計画が求められ、また実現可能、かつ思い切った賃上げ計画の策定が必要になると想定されます。

補助上限額最大4,000万円!「ものづくり補助金」

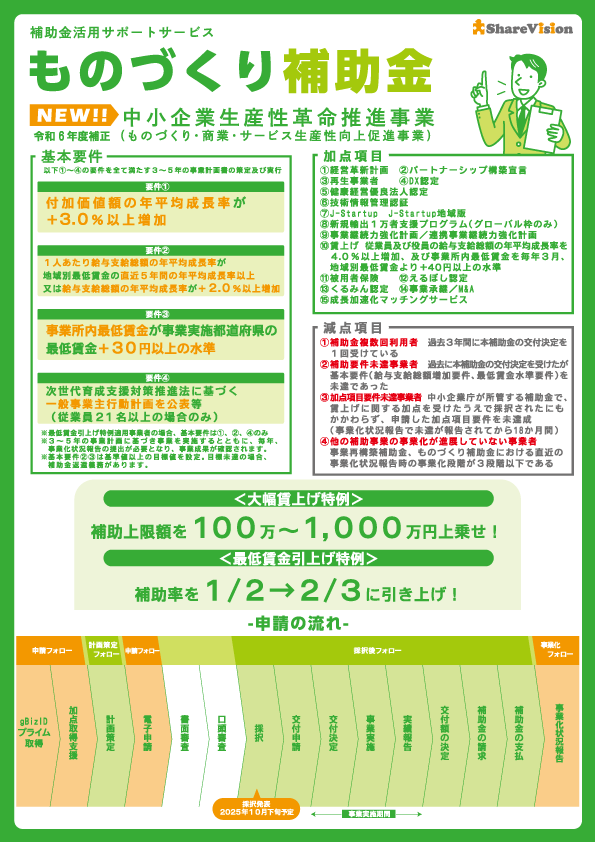

2025年の実施に向けて、中小企業庁は令和6年度補正予算をもとに、ものづくり補助金の事業概要を公表しました。

補助上限額は最大4,000万円、補助率は1/2~2/3で、補助金交付額を限度に収益分を返納する「収益納付」は求めないと明記されています。

令和6年度補正予算ものづくり補助金チラシ

製品・サービス高付加価値化枠 | 製品・サービス開発の取り組みを支援 |

グローバル枠 | 海外需要開拓等の取り組みを支援 |

令和6年度補正予算では、省力化(オーダーメイド)枠での内容は、省力化投資補助金の方で支援されるようで、ものづくり補助金では、上記2つの枠で支援が実施されます。

製品・サービス高付加価値化枠では、従業員21人以上の事業者については、補助上限額が引き上げられています。また、最低賃金近傍の事業者(3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員数が全従業員数の30%以上)の補助率が1/2→2/3となります。

ものづくり補助金の第19次公募の開始時期について、現在は公式な発表はありません。(2024年12月26日時点)

しかし、事務局公募の資料などから、2025年1月下旬には公募が開始される可能性があると予想しています。

ものづくり補助金の詳細については、以下の記事をお読みください。

最賃引き上げで補助率アップ! IT導入補助金

補助額は最大450万円/者、補助率は1/2~4/5となっており、インボイス対応や安価なITツールの導入にも活用可能です。

IT導入補助金2025

<支援枠>今年度、拡充した点は、以下の3点です。

通常枠では、ものづくり補助金同様、最低賃金近傍の事業者(3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員数が全従業員数の30%以上)の補助率が1/2→2/3となります。

また、通常枠、複数社連携IT導入枠、インボイス枠のインボイス対応類型では、ソフトウェア購入費、クラウド利用料に加え、今年度からは、IT活用の定着を促す導入後の“活用支援”も対象化するとして、導入関連費が補助対象となります。

さらに、サイバーセキュリティ対策への支援が強化されました。昨年度は100万円だったセキュリティ対策推進枠の補助上限額が、150万円に引き上げられており、また小規模事業者では補助率が1/2→2/3に引き上げられています。

今後のスケジュールについては、現時点では発表されていませんが、準備が整い次第速やかに公募を開始する予定とのことです。

通常枠 | ・生産性の向上に資するITツールの導入費用を支援 | |

複数社連携IT導入枠 | 10者以上の中小企業・小規模事業者等が連携した、インボイス制度への対応やキャッシュレス決済を導入する取り組み等を支援 | |

インボイス枠 | インボイス対応類型 | 会計・受発注・決済ソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用を支援 |

インボイス枠 | 電子取引類型 | インボイス対応済の受発注ソフトを導入し、受注者である中小企業・小規模事業者等が無償で利用できるケースを支援 |

セキュリティ対策推進枠 | セキュリティサービスの利用料を支援 |

特例活用で最大250万円!「持続化補助金(通常枠)」

「持続化」という文言は、小規模事業者が自社の経営を見直して、「持続的な経営」に向けた経営計画を作成したうえで行う「販路開拓」を支援するという、補助金の目的を表しています。

持続化補助金では、政策の原点回帰を行い、経営計画の策定に重点化するため、複数ある特別枠の整理が行われます。これにより、卒業枠、後継者支援枠は廃止となり、以下の類型が設置されます。

<支援枠>

一般型 | 通常枠 | 経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者 |

一般型 | インボイス特例 | 免税事業者から課税事業者に転換 |

一般型 | 賃金引上げ特例 | 事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者 |

一般型 | 災害支援枠 | 令和6年能登半島地震等における被災小規模事業者 |

創業型 | 産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者 | |

共同・協業型 | 地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関が地域振興等機関となり、参画事業者である10以上の小規模事業者の販路開拓を支援 | |

ビジネスコミュニティ型 | 商工会・商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等) |

持続化補助金の概要

最も申請数が多いと想定される一般型<通常枠>の概要は以下のとおりです。

従業員数 | 商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の場合5人以下、 |

|---|---|

補助上限額 | 50万円(特例を活用した場合は最大250万円) |

補助率 | 2/3(賃金引上げ特例活用事業者のうち赤字事業者は3/4) |

インボイス特例 | インボイス特例の要件を満たす場合は補助上限額に50万円上乗せ |

賃金引上げ特例 | 賃金引上げ特例の要件を満たす場合は補助上限額に150万円上乗せ |

<特例要件>

インボイス特例:免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者

賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を+50円以上とした事業者

中小企業庁HP 持続化補助金<通常枠>

名称変更! 「事業承継・M&A補助金」

「事業承継・M&A補助金(正式名称:事業承継・M&A支援事業)」は、中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMI※の専門家活用費用などを支援する補助金です。

※PMIとは、主に M&A 成立後に行われる統合に向けた作業を指します。

<支援枠>

事業承継促進枠 | 5年以内に事業承継を予定している場合の設備投資等に係る費用を補助 |

専門家活用枠 | M&A時の専門家活用に係る費用や仲介に係る費用、表明保証保険料等)を補助 |

PMI推進枠 | M&A後の経営統合に係る費用(専門家費用、設備投資等)を補助 |

廃業・再チャレンジ枠 | 事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)を補助 |

中小企業庁HP 事業承継・M&A補助金

令和5年度補正予算にて実施されていた事業承継・引継ぎ補助金と比較して、申請要件等が異なっておりますので、ご注意ください。

<主な変更点>

・従来の「経営革新枠」が新たに「事業承継促進枠」として名称が変更され、補助上限が引上げられるとともに、応募要件も「今後5年以内に親族又は従業員に承継を予定するもの」に変更

・新たに「PMI推進枠」が創設

まとめ

中小企業成長加速化補助金

ものづくり補助金

IT導入補助

持続化補助金

事業承継・M&A補助金

2024年12月27日時点では、上記5つの補助金における公募スケジュール等の詳細は公表されていません。しかし、先日令和6年度補正予算が成立したことから、現在準備が進められており、1~3月の間には、公募が開始されるのではないかと思われます。

補助金の種類もたくさんあり、自社の事業にどの補助金が活用できるか悩まれる事業者の方も多いのではないでしょうか。来年度、補助金の活用をご検討されている事業者の方は、ぜひ一度認定支援機関までご相談ください。

ものづくり補助金編集部

シェアビジョン株式会社

認定支援機関(認定経営革新等支援機関※)である、シェアビジョン株式会社において、80%以上の採択率を誇る補助金申請書のベースとなる経営計画書を作成してきたメンバーによる編集部が監修・執筆しています。

当社は、2017年の会社設立以来、ものづくり補助金や事業再構築補助金等の補助金申請サポートをはじめとしたコンサルティングサービスを提供してまいりました。『顧客・従業員のビジョンを共有し、その実現をサポートすることで社会の発展と幸福を追求する』を経営理念とし、中小企業の経営者のビジョンに寄り添い、ビジネスの課題を解決するための手助けをしています。支援してきたクライアントは1,300社以上、業界は製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食業など多岐に渡ります。このブログでは、中小企業の経営者にとって有益な情報を分かりやすくお届けしてまいります。

※認定経営革新等支援機関とは?

中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあると国が認定した経営相談先です。全国各地に3万箇所以上の認定支援機関があり、税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関、経営コンサルティング会社等が選出されています。認定支援機関を活用することで、補助金申請だけでなく、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析までを支援するため、自社の経営課題の「見える化」に役立ちます。